![]()

Caodaifrenvn

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

|

|

Caodaifrenvn |

|

|

|

|

French |

|

||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| LE CAODAISME | |||||||||||||||||||

| L'Autel Divin doit être

conforme au schéma suivant : |

|||||||||||||||||||

|

I |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| C'est à dire : |

|||||||||||||||||||

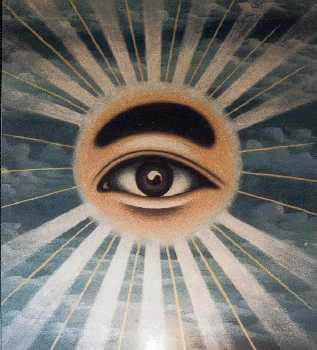

| I représentation de l'Oeil divin, | |||||||||||||||||||

| 2 lampe de la Monade Universelle, | |||||||||||||||||||

|

3 coupe de fruits, |

|||||||||||||||||||

|

4 vase de fleurs, |

|||||||||||||||||||

| 5 tasse de thé, | |||||||||||||||||||

| 6,7,8 verres d'alcool (trois) | |||||||||||||||||||

| 9 tasse d'eau pure, | |||||||||||||||||||

| 10,12 chandeliers, | |||||||||||||||||||

| II vase avec cinq

baguettes d'encens. |

|||||||||||||||||||

|

L'Autel du Hộ Pháp doit présenter un agencement a peu près semblable |

|

I |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

| I panneau portant le caractère Khí |

| 2 coupe de fruits |

| 3 vase de fleurs |

|

4

tasse de thé |

| 5,6,7

verres dialcool |

| 8 tasse d'eau pure |

| 9 vase pour baguettes d’encens |

| 10,

11 chandeliers. |

| La représentation du

panthéon caodaiste sur l'xitel Divin n'est pas ! obligatoire. Quand il existe,

son agencement doit toutefois respecter 1G disposition ci-après |

|

I |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

| I

Bouddha GAKYAMUNI |

| 2

LAO TSEU |

| 3

CONFUCIUS |

| 4 LY THAI BACH |

| 5

Bodhisattva QUAN AM |

| 6

QUAN THANH ( DE QUAN |

| 7

le CHRIST |

| 8

KHUNG THAI CONG, le Chef des Génies . |

Il est à noter que

dans certains Thánh Thât caodaiste du Viêt-Nam, deux membres du panthéon ont

le privilège d'avoir un autel particulier, I1 s'agit de la bodhisattva QUAN AM

BOT TAT et de QUAN THANH DE QUAN (QUAN CÔNG). Les deux autels sont alors

disposés de part et d'autre de l'autel principal. L'Autel dédié à QUAN ÂM

est à gauche, face à la nef réservée aux adeptes féminins, tandis que

l’autel dédié à QUAN CONG est à droite, face aux fidèles masculins. Quand

ils existent, ces autels latéraux, présentant la disposition classique

|

-

tablette gravée au nom de QUAN AM ou de QUAN CONG, |

|

-

coupe de fruits vase de fleurs |

|

-

brûle-parfum avec baguettes d’encens |

|

- raire de chandeliers |

|

- tasse de thé |

|

-

burette d’alcool |

|

-

tasse d' eau purs |

Au Cambodge, ou les Thánh Thất étaient plus sobres, parce que les paroisses, étaient plus pauvres, no;a n'avons jamais ocsarvé d’autels latéraux dédiés à QUAN AM et QUAN CONG.

Cependant

d'autres édifices, locaux et monuments, relevaient aussi du culte caodaiste. A

Phnom Penh, dans l'enceinte de Tuol Svay Prey

on en distinguait plusieurs :

LA "MAISON DE

PASSAGE" (Khách đình ).

Grande construction de maçonnerie érigée face au grand temple la "Maison de passage" était la maison mortuaire dans laquelle on installait l'agonisant qui s'apprêtait, en se désincarnant,à passer de vie à trépas. C'est donc en ces lieux que l'adepte de CAO-DAI venait déposer son enveloppe charnelle. L'édifice était divisé en deux chambres mortuaires et en une grande salle de cérémonie, siège de veillées funèbres et de certaines. cérémonies rituelles. C'est là, aussi, que la communauté conservait la mémoire de ses disparus représentés par les tablettes mortuaires. En plus de la photo du défunt, chaque tablette portait l'inscription de son nom et de son éventuel grade en religion. Les tablettes des hommes .étaient alignées à droite, celles des femmes se trouvaient à gauche.

La paroisse de Battambang possédait aussi une "Maison de passage".

Construite

en , bois et de dimensions plus modestes, elle présentait la même

disposition que 1e Kháh-Ðình de Tuol Sray Prey.

L’AUTEL DU GIÁO TÔNG (Lê Kỷ Niêm đước Quyền Giáo Tông)

Cet Autel (Phủ Thờ) commémorait le souvenir du, "Pape intérimaire" , fondateur du Caodaisme,. S.S. le Giáo Tông LE VAN TRUNG. Une petite pièce aux cloisons de bois abritait les traditionnels objets cultuels et les diverses offrandes. Trois photographies disposées sur l'autel ,y occu paient la lace d'honneur

au canar : S.S. LE VĂN TRUNG

à gauche : le poète francais Victor HUGO

à droite : Sun Yat Sen ( 279 )

" Page " du Tay Ninh et de nationalité Vietnamienne, S.S Lê Văn Trung se trouvant ainsi associé à un Chnois et un francais . Cette disposition, tout autant que la présence de Victor Hugo, rappelait encore que Phnom Penh avait Long tempe été la siège de la ‘Mission Etrangre du Caodaisme .

LS TOMBEAU DU HO PHAP (Bữu Tháp Hộ Pháp )

Prolongeant

le grand temple, un petit jardin

entouré d’une grille hébergeait provisoirement le tombeau de S.S. PHAM CONG

TAC. Sa dépcuille, installée en position foetale, reposait dans un

catafalque octogon: - 7, symbole du Bât Quai-Bai. Un auvent l'abritait de la

pluie, tandis qu'un parterre fleuri, Entretenu par des mains pieuses, s’efforcait

de rendre plus agréable le séjour provisoire de la "Sainte dépouille"

sur le territoire khmer.

Un autre local, rappelons le, était utilisé à des fins cultuelles et commémoratives : l'Autel dédié au Hộ Pháp, installé su premier étage du grand temple.

En plus des cimetières,

enfin, le culte caodaiste se célébrait également dans les maisons des fidèles.

Chaque adepte, en effet, devait installer un autel divin à son domicile.

S'inspirant du "Maître Autel" des Thánh Thất, cet autel privé devait respecter une

disposition bien définie :

|

I |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

| I Oeil Divin |

| 2 lampe de la Monade |

| 3 coupe de fruits |

|

4 vase de fleurs |

| 5 tasse de thé |

| 6,7,8 verres d'alcool |

| 9 tasses d'eau |

| 10,12 chandeliers ou simples bougies |

| II

baguettes d'encens. |

Pour les caodaistes, cet autel a remplacé l'Autel des ancêtres .

Ainsi se présentaient les locaux et édifices cultuels 'réquen.és par les caodaistes du Cambodge. Au terme de leur description, nous constatons que leur agencement était tout à fait conforme aux réglements de la religion. Deux caractéristiques, toutefos, les différenciaient de leurs homologues du Viêt-Nam : l'anonymat de leur architecture (à l'exclusion du Thánh Thất de Battambang) et la sobriété de leur décoration intérieure. Des raisons historiques justifiaient la première, tandis que le facteur économique expliquait la seconde.

Malgré ces restrictions, au Cambodge, le culte de CAO DAI donnait lieu à de nombreuses célébrations.

C

H A P 1 T R E I I

" CULTE QUOTIDIEN ET OFFICES LUNAIRES HI MENSUELS "

I - LE

CULTE QUOTIDIEN

Au Cambodge, chaque jour, CAO DAI était adoré quatre fois. Ces "quatre temps" (Tứ Thờ) étaient célébrés à des moments précis de la journée :

|

06 h., l’heure du Chat Mạo |

|

I2 h., l’heure du Cheval Ngo |

|

I8 h., l’heure du Coq Dâu |

|

24 h., l'heure du Rat Tý |

Ce culte se pratiquait au domicile de chaque fidèle. L'autel qui s'y trouvait installé ressemblait souvent â une petite cabane fermée sur trois côtés. Le quatrième côté, celui de devant, était ouvert ou muni d’un rideau que lion tirait à l’heure des prières. L'Oeil de CAO DAI, figuré à la place d’honneur, était agrémenté quelquefois de sentences parallèles et de tablettes, tableaux ou statues évoquant les déités du panthéon caodaiste. Au milieu de l’autel brillait en permanence une petite veilleuse, symbole "de Dieu illuminant l'Univers". Deux

bougies, allumées au moment des cérémonies, cinq bâtons d’encens et un brûle-parfum s'y trouvaient toujours exposés. Quelquefois, l’autel divin était installé sur le dessus d'un meuble, d'une armoire ou d tune table. Dans tous les cas, il se devait dl être dressé à la place d'honneur de la maison.

Quatre fois par jour, le fidèle caodaiste se présentait devant lui.

Entouré de sa famille, il commençait à célébrer le culte de CAO-DAI far l’accomplissement du rite de l'offrande de l'encens (Niêm Hương).Puis la cérémonie continuait par la récitation du cantique "d’ouverture

des prières" (Khai Kinh) et par 1a présentation des diverses offrandes le thé à 06h et I8h, l'alcool à midi st à minuit .

l'importance de l'offrande mais à la ferveur témoignée lors de son expression. Certains jours, l'office de 18 heures se terminait par la délivrance de "baptêmes à la naissance" ou de "baptêmes de conversion Des prières spéciales étaient alors récitées . En règle générale, l'assistance comptait une vingtaine de personnes.

- l'office de minuit, enfin, était essentiellement fréquenté par les religieux (dignitaires et simples fidèles) qui résidaient dans l'enceinte de Tuol Svay Prey. Ayant, tous, prêté le serment de se consacrer à la religion, ce

dernier office de la journée était pour eux obligatoire. Chaque nuit, un gong les réveillait vingt, minutes avant la prière. En effet, pour la plupart très âgés,,ils avaient l'habitude de dormir une heure ou deux avant l'office de minuit. Celui-ci était toujours célébré sous la présidence de l'évêque, chef de la communauté. La

cérémonie rassemblait régulièrement une trentaine de participants. Nombre d'entre eux, précisons le, avaient déjà assisté à plusieurs autres prières de la journée. Au total donc, une centaine de personnes fréquentaient chaque jour le Tháh Thất de Tuol Svay Prey. Ces quatre offices se déroulaient exactement suivant les mêmes phases que celles des "tứ thời" célébrés au domicile des fidèles. Si le chant y était préféré à la récitation, aucune musique, cependant, n'accompagnait la cérémonie. Les offrandes étaient peu nombreuses et la tenue des fidèles et des officiants était des plus simples. Sa couleur devait, néanmoins, être conforme aux stipulations de la "Constitution religieuse" : jaune pour les dignitaires de la branche bouddhiste, rouge pour ceux de la branche confucianiste, bleue pour ceux de la branche taoïste et blanche pour les dignitaires féminins, les membres du Corps du Hiệp Thiên Ðai et les simples fidèles des deux sexes.

Au "Temple de la Mère", Thánh Thất de la communauté caodaiste de Chamcar Mon, l'organisation des cérémonies était confiée au collège féminin. A ce titre, une dignitaire présidait les prières et les offices. Tous les adeptes, égaux devant "la Mère", étaient vêtus de blanc et assistaient aux offices à genoux, quels que fussent leur sexe et leur rang dans la hiérarchie .

Le thé était toujours offert dates ur. e tasse que l'on disposait sur l'autel à côté d'une tasse d'eau pure l'alcool, quant à lui, était versé dans trots petits verres. Tous ces récipients restaient couverts en dehors des cérémonies et des prières.

En principe, l'offrande des fleurs et des fruits était réservée aux jours de fête et , en particulier, aux premier et quinzième jours du mois lunaire (nouvelle et pleine lunes). Il était cependant très courant de voir, ces offrandes sur les autels familiaux. La cérémonie du culte quotidien se terminait par la récitation de prières à la gloire de CAO DAI et en l'honneur des "Trois Saints" Bouddha, Lao Tseu et Confucius. lins les Thánh Thât les "quatre temps" (Tứ Thời) se célèbraient pareillement. Placée sous la présidence d'un dignitaire (ou d'un sous dignitaire) l'assistance chantait alors les prières et les cantiques d'offrandes. Bien qu'aucun règlement n'obligeât à une telle spécialisation, 1a communauté caodaiste de Phnom Penh avait coutume de fréquenter le Thánh Thât de Tuol Spray Prey en respectant certaines habitudes .

- l'office de 6 heures était réservé aux femmes. Celles-ci préféraient venir au temple â cette heure matinale afin de pouvoir ensuite se rendre au marché ou vaquer aux diverses occupations utiles à la communauté. Cette prière groupait, en moyenne, une vingtaine de fidèles ras semblés sous la direction d'une dignitaire du grade de (Nữ) Giáo Hữu.

l'office de 12 heures était surtout réservé à la communauté chinoise. Les prières et les cantiques étaient formulés en langue Triều Châu , tandis qu'un prêtre chinois officiait devant une trentaine de fidèles dont la grande majorité étaient des femmes.

-

l'office de 18 heures était plutôt réservé aux simples fidèles, hommes et

femmes, qui, résidant non loin .du Thanh Thât, aimaient à s'y retrouver au

terme de leur journée de travail. C'était au cours de cet office, plus

exactement à la fin , que les familles avaient coutume de célébrer las fêtes

anniversaires de leurs parents défunts. Nombreux. étaient ceux qui assistaient

alors à cette cérémonie en ayant conservé leur tenue de ville. 71 était

d'ailleurs fréquent d'y rencontrer des personnes non caodaistes venues en ces

lieux pour s'associer à l'évocation et à la mémoire des morts. Théoriquement,

pareille célébration n'en. tramait aucune dépense obligatoire pour la

famille. Cependant, l'usage et la piété incitaient les fidèles à déposer

des dons en espèces ou en nature. La Valeur de ce geste, nous a-t-on assuré n'était

pas 1iée à .

I I - L’office

Lunaire Bi Mensuel .

Par deux fois chaque mois 1unaire, au moment où, à minuit , commençaient les jours de Nouvelle ou Pleine Lune, un office religieux important était célébré dans toutes les "Saintes Maisons" caodaistes du Cambodge.

L'office célébré au Thánh Thât de Tuol Svay Prey, à Phnom Penh, était ces jours là particulièrement fastueux. Notre présence, maintes fois renouvelée, nous a permis d'y dis cerner huit parties, divisées en dix sept phases :

|

I ère partie : "les préliminaires" . |

| Phase I = Arrivée et rassemblement des dignitaires et des fidèles. |

| Phase 2 = Tam-tam et Cloche. |

| Phase 3 = Entrée des dignitaires et des fidèles dans |

| 2ème partie: |

|

Phase

4 = "l'Entrée

musicale" |

| 3ème partie : |

| Phase 5 = "l'Offrande de l'encens" |

| 4ème

partie : " les Prières

" |

| Phase 6 = Cantique d'ouverture des prières. |

| Phase 7 = Cantique à la gloire de Cao Ðài. |

| Phase 8 = Cantique en l'honneur du Bouddhisme. |

| Phase 9 = Cantique en l'honneur du Taoisme. |

| Phase IO = Cantique en l'honneur du Confucianisme. |

| 5ème

partie : "les

offrandes" |

| Phase II = Offrande des fleurs et des fruits . |

| Phase 12 = Offrande de l'alcool . |

| Phase 13 = Offrande du thé . |

| 6ème partie. |

| Phase 14 = "5upplique adressée à CAO DAI " |

| 7ème partie . |

|

Phase 15 =

" les Cinq Vœux " |

|

8ème

partie : "Clôture de la cérémonie" |

| Phase 16 – les ultimes salutations. |

| Phase 17 – clôture de l'office. |

| Première partie : "LES PRELIMINAIRES" |

|

Phase I : Arrivée et rassemblement des dignitaires et des fidèles. , |

| H-30 minutes = 23h30 |

| Une demi-heure avant l'office, les dignitaires et les fidèles qui résidaient dans l'enceinte de Tuol Svay Prey étaient réveillés par un gong. |

| H-I5

minutes = 23h45 |